Ученые выяснили, что люди предпочитают самый прямой путь, а не тот, который ведет в обход даже если он короче. Об этом говорится в исследовании ученых из Массачусетского технологического института, обнародованном в журнале Nature Computational Science.

Исследователи проанализировали более 550 тыс. маршрутов, которыми прошли около 14 тыс. человек. Результаты исследования показали, что люди выбирают тот путь, который кажется им самым прямым.

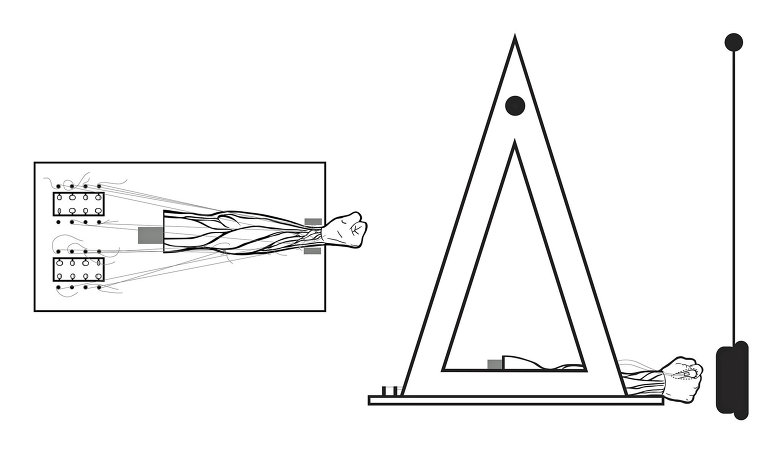

Руководитель исследования Карло Ратти отметил, что людей нельзя назвать «лучшими навигаторами», ведь они неосознанно всегда идут лицом к конечной точке и не хотят сворачивать, даже если путь короче. Ученые назвали это «самым заостренным путем».

Такая человеческая особенность объясняется векторной навигацией, которая требует намного меньше ресурсов мозга, чем расчет самого короткого пути. Ученые пояснили, что векторная навигация — это эволюционный механизм, предназначенный для сохранения энергии мозга на более важные задачи.

По словам Ратти, мозгу необходимо хранить энергию, в том числе, для самосохранения. Например, 300 тыс. лет назад людям приходилось убегать от хищников, а сейчас вычислительная мощность нужна для того, чтобы не попасть под колеса машины.

У животных мозг тоже рассчитывает маршрут подобным образом. Из-за того, что живые существа не могли «загрузить карты в мозг», им пришлось выработать альтернативный метод ориентирования.

«Думать с точки зрения точек отсчёта, достопримечательностей и углов — это очень естественный способ навигации и построения маршрутов в пространстве на основе личного опыта», — пояснили ученые.

- Испанские ученые назвали возраст, в котором человек испытывает абсолютное счастье.